パーキンソン病とは?初期症状・進行のサイン・治療法までわかりやすく解説

- HOME

- パーキンソン病とは?初期症状・進行のサイン・治療法までわかりやすく解説

この記事を書いた人

医療法人社団NALU

理事長 尾﨑 聡

日本脳神経外科学会 脳神経外科専門医

日本脳神経血管内治療学会 脳血管内治療専門医

日本脳卒中学会 脳卒中専門医

認知症サポート医

医学博士

「最近、手が震える」「歩きにくい」「表情が乏しいと言われた」―

そんな小さな変化に不安を感じていませんか。

パーキンソン病という言葉は知っていても、どんな症状が初期に現れ、治療で良くなるのかは分かりづらいものです。

この記事では、初期症状のサイン、診断の流れ、治療法、日常生活でできる工夫までを医師の視点からやさしく解説します。

「自分は大丈夫だろうか?」という不安が、読み終える頃には少しでも軽くなることを願っています。

パーキンソン病とは

パーキンソン病の定義と特徴

パーキンソン病とは、脳の神経伝達物質であるドーパミンが減少することで、体の動きに関わる神経回路がうまく働かなくなる進行性の神経疾患です。

特に50代以降に多く見られ、高齢化とともに患者数も増加傾向にあります。

動作がゆっくりになる、手が震える、筋肉がこわばる、姿勢が崩れやすいなどの症状が代表的です。

進行は人によって異なりますが、正しい診断と早期の治療により、症状のコントロールが可能です。

発症のしくみ(ドーパミンとの関係)

脳の中には「黒質」と呼ばれる部分があり、ここでドーパミンが生成されます。

ドーパミンは、筋肉の動きをスムーズに行うための潤滑油のような役割を果たしています。

しかし、パーキンソン病ではこの黒質の神経細胞が徐々に減少してしまい、ドーパミンの量が不足していきます。

結果として、脳からの運動指令が体にうまく伝わらなくなり、動作がぎこちなくなってしまうのです。

主な原因とリスク要因

パーキンソン病の原因は完全には解明されていませんが、以下のような要因が関与していると考えられています。

- 加齢:年齢が上がるにつれて発症リスクは増加します。

- 遺伝:家族歴があるとリスクが高まる場合があります。

- 環境因子:農薬や重金属への長期曝露なども一部で関連性が指摘されています。

ただし、ほとんどのケースで明確な原因が見つからないため、「自分が悪いから発症した」ということは決してありません。

パーキンソン病の主な症状

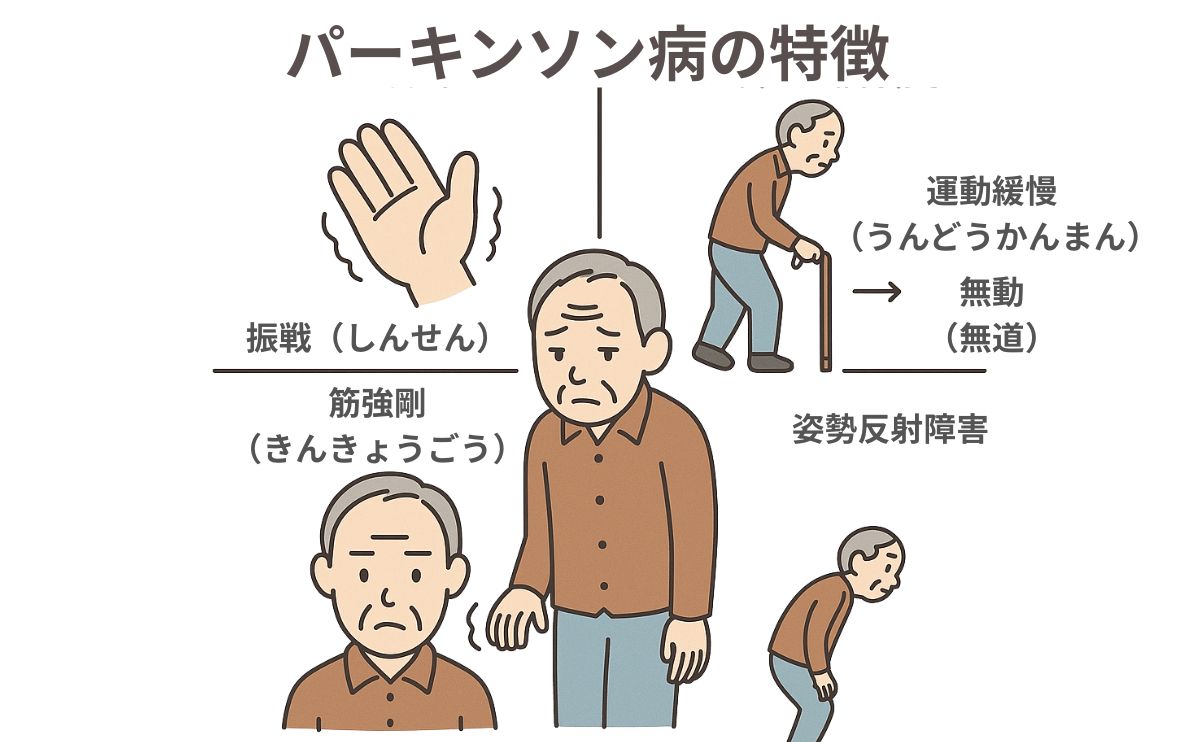

4大症状(振戦、筋強剛、運動緩慢・無道、姿勢反射障害)

「体の動きが鈍くなった」「手足が震える」「動き出しに時間がかかる」。

このような違和感は、パーキンソン病の主要な4つの症状と関係しているかもしれません。

パーキンソン病の特徴的な症状には、以下の4つがあります。

- 振戦(しんせん):じっとしているときに手や足が震えることが多く、特に片側の手から始まる傾向があります。

- 筋強剛(きんきょうごう) :筋肉が常に緊張しているような状態になり、関節の動きがぎこちなくなります。

- 運動緩慢・無動(うんどうかんまん・むどう):動作が全体的にゆっくりになり、表情や話し方にも影響が出ます。

- 姿勢反射障害:バランスをとる機能が低下し、転びやすくなったり姿勢を維持しにくくなります。

これらの症状は徐々に進行し、日常生活に支障をきたすようになります。

ただし、すべての症状が一度に現れるわけではなく、人によってあらわれ方は異なります。

初期症状に多いサインとは?

パーキンソン病は、症状がはっきりと出るまでに時間がかかるため、初期段階では見過ごされがちです。

たとえば、次のような変化が「最初のサイン」であることがあります。

- 歩幅が狭くなり、すり足になった

- 表情が乏しくなり、仏頂面と言われるようになった

- 字を書くと徐々に小さくなる

- 声が小さく、聞き取りにくくなる

これらは「老化現象」と誤解されることも多いため、注意が必要です。

本人は気づかず、周囲の人が先に異変を感じることもよくあります。

進行によって現れる症状の変化

パーキンソン病が進行すると、症状の種類や程度も変化していきます。

初期は片側の手足に症状が出る程度ですが、次第に両側へ広がり、歩行障害や転倒リスクが高まります。

さらに、以下のような非運動症状が加わることがあります。

- 睡眠障害(途中で目が覚める、夢を見て動く)

- 自律神経症状(便秘、血圧の変動、排尿トラブル)

- 抑うつや不安感、認知機能の低下

これらの症状も、生活の質(QOL)に大きく関わるため、早期からの対応が大切です。

受診の目安

以下のような症状がある場合は、放置せず早めの受診をおすすめします。

- 動作が遅い・身体が重いなどの変化が徐々に強くなっている

- 片側の手や足だけ動かしにくい、震えが続く

- 腕の振りが減る、歩幅が狭くなるなど歩行の変化がある

- 字が小さくなる・着替えに時間がかかるなど生活に支障が出ている

- 嗅覚の低下や便秘など非運動症状が気になる

特に注意が必要な症状

- 突然、片側の手や足に力が入らない・しびれる

- 顔の片側が下がる・ゆがむ

- 急にろれつが回らない・うまく話せない

- 急に歩けない・立てない・動けない状態になる

- 意識がもうろうとする・反応が鈍い

※脳卒中など命に関わる脳の病気の可能性があります。迷ったら早めに医療機関へご相談ください。

診断と検査方法

脳神経内科で行われる診断手順

「パーキンソン病かもしれない」と感じたとき、まずは脳神経内科を受診することが重要です。

診断は、症状の詳細な聞き取りと身体診察から始まります。

医師は、振戦の有無、筋肉のこわばり、動作のスピード、バランス感覚などを慎重に確認します。

特に重要なのは「運動症状の左右差」「進行の仕方」「他の病気との違い」を見極めることです。

これらの所見をもとに、国際的な診断基準(MDS診断基準など)に照らして診断が下されます。

また、パーキンソン病と似た症状を持つ疾患(例:多系統萎縮症、進行性核上性麻痺など)との鑑別も行われます。

当院で行える検査・診断

「パーキンソン病かどうか」を診断するだけでなく、似た症状を起こす別の病気(脳梗塞・正常圧水頭症・甲状腺の異常など)を見逃さないことも大切です。

えびな脳神経クリニックでは、必要な検査を組み合わせて総合的に評価し、その結果をわかりやすくご説明します。

DATスキャン・MIBGなど専門的な検査が必要な場合も、近隣医療機関と連携してご紹介し、診断までしっかりフォローしますので、ご安心ください。

MRI

CT

頚部超音波

脳波

血液検査

心電図

・・など

パーキンソン病が疑われる症状でも、実際には別の要因が背景にあることは少なくありません。

しかし、パーキンソン病ではないと確認できるだけでも大きな安心につながります。

画像検査・血液検査の役割

パーキンソン病の診断には、CTやMRIといった画像検査も利用されますが、これらの検査で病気そのものを直接「見つける」ことは困難です。

では、なぜ画像検査を行うのかというと、「他の疾患との鑑別」のためです。

たとえば脳梗塞や脳腫瘍などが運動障害を引き起こしている可能性を除外する目的があります。

一方、最近では脳内のドーパミン神経の状態を調べるDATスキャン(ドーパミントランスポーターシンチグラフィー)などの特殊な検査も活用されるようになってきました。

また、血液検査では、甲状腺機能やビタミン不足、感染症の有無などを確認し、他の原因を除外する材料になります。

最終的には、これらの検査と医師の診察を総合して診断が確定されます。

当院の特徴

当日MRI・CTで原因を確認

パーキンソン病と見分けが必要な脳梗塞などの疾患との鑑別を、 原則受診当日に画像検査〜結果説明まで行います。

脳神経内科の専門医が診療

症状の評価、薬の調整、副作用管理まで、専門的に診療します。

必要に応じてDATスキャンやMIBG検査をご案内

パーキンソン病の診断補助となる核医学検査も連携医療機関で実施可能です。

歩きにくさ・転倒予防を重視したリハビリ

理学療法・作業療法で、歩行・姿勢・筋力を総合的にサポートします。

夜・土日も受診しやすい診療体制

平日21時、土曜18時、日曜13時まで診療。

※初診は診療終了の1時間前まで

進行期治療や入院が必要な場合も連携可能

精密検査・入院・DBSなどの進行期治療も、近隣病院と連携し対応します。

「パーキンソン病…?」と不安を感じたら、

一度ご相談ください。

パーキンソン病の治療法

薬物療法(L-ドパ、ドパミン作動薬など)

診断を受けた患者さんにとって、まず気になるのは「治療で症状がどこまで改善するのか」ではないでしょうか。

パーキンソン病に対する治療の中心となるのは薬物療法です。

中でも代表的なのが「L-ドパ製剤」で、脳内で不足しているドーパミンを補う効果があります。

L-ドパは服用後、体内でドーパミンに変化し、運動症状を改善する働きがあります。

しかし、長期間使用すると効果が不安定になったり、副作用として「ジスキネジア(不随意運動)」が出ることがあります。 そのため、以下のような薬剤も併用されることがあります。

そのため、以下のような薬剤も併用されることがあります。

- ドパミンアゴニスト(作動薬):ドーパミン受容体に作用し、安定した効果が期待できる

- MAO-B阻害薬:ドーパミンの分解を抑えて、体内に長くとどまるようにする

- COMT阻害薬:ドーパミンの分解を抑えて、体内に長くとどまるようにする

薬の選択は年齢や症状、生活スタイルに応じて決定され、主治医と相談しながら適切な組み合わせを見つけていくことが重要です。

リハビリテーションと運動療法

薬物療法に加えて、リハビリテーションも非常に重要な治療の柱です。

「動けるうちに動くこと」「動かし続けること」が、パーキンソン病においてはとても大切です。

リハビリの目的は、関節の可動域を保ち、筋力低下やバランス障害を防ぐことです。

具体的には

- ストレッチ運動や柔軟体操

- 歩行訓練や階段昇降の練習

- 言語療法(発声が小さくなる症状への対応)

日々の生活の中で「体を使う」習慣を持ち、継続することが、症状の進行を緩やかにする鍵となります。

理学療法士や作業療法士による専門的な指導も有効です。

外科的治療(脳深部刺激療法など)

薬の効果が不安定になり、生活に大きな支障をきたすようになった場合には、外科的な治療法も選択肢になります。

その代表が「脳深部刺激療法(DBS)」です。

DBSは、頭蓋内に電極を埋め込み、電気刺激を与えることで神経回路の異常な活動を抑える治療です。

この方法は、以下のような方に適応されることがあります。

- 薬が効きづらくなってきた方

- 薬の副作用が強く出てしまう方

- 運動症状の波が大きく、日常生活に支障がある方

ただし、手術にはリスクも伴うため、慎重な適応判断が求められます。

術前には詳細な検査や評価が行われ、チーム医療で総合的に判断されます。

最近の治療トピック・新薬情報

パーキンソン病治療は日々進化しています。

近年では、新しい薬剤や投与方法、個別化医療の導入が進んでいます。

たとえば、胃や皮下に持続的に薬を注入する「ポンプ療法」や、腸溶性製剤の使用によって、より安定した効果を得られるようになっています。

また、治療に応じたAI診断補助ツールの活用や、再生医療(iPS細胞を使ったドーパミン神経の再生)も研究段階ながら大きな期待が寄せられています。

治療は「今あるもの」だけでなく、「これから」も進歩していく領域です。

常に新しい情報を取り入れながら、より良い選択をしていく姿勢が大切です。

日常生活の工夫と介護のヒント

食事・運動・服薬管理のポイント

パーキンソン病と診断されると、「毎日の生活をどう過ごせばいいのか」が大きな不安になることでしょう。

この病気と向き合いながら日々を快適に過ごすためには、生活習慣の見直しが欠かせません。

特に大切なのが「食事」「運動」「服薬」の3つです。

まず食事においては、消化のよいバランスのとれた内容を心がけることが基本です。

便秘になりやすいため、食物繊維を意識して取り入れ、水分補給もこまめに行いましょう。

また、L-ドパの効果が食事中のたんぱく質と競合することがあるため、服薬のタイミングと食事時間の調整も必要になります。

運動については、無理のない範囲での継続がカギです。

軽い散歩やストレッチ、ヨガなどを日課にし、関節や筋肉を意識的に動かすことで、身体機能を保ちやすくなります。

服薬管理は、決められた時間に正しく服用することが極めて重要です。

飲み忘れや自己判断による中断は、症状の悪化や副作用のリスクを高めることにつながります。

服薬カレンダーやタイマー、 MyTherapy(マイセラピー)などのスマホアプリなどを活用して、管理を習慣化すると安心です。

MyTherapy(マイセラピー)

家族ができるサポートとは

患者さん本人だけでなく、家族も一緒に向き合うことで安心感は大きくなります。

パーキンソン病は「見た目で分かりにくい」症状も多く、周囲の理解が遅れがちです。

そのため、まずは家族が病気について正しく知り、本人の立場に立って寄り添う姿勢が大切です。

サポートの具体例としては以下のようなものがあります。

- 声が聞き取りにくいときは、話しやすい環境をつくる。

- 歩行の不安があるときは、手すりの設置や動線の確保を行う。

- 食事や服薬のタイミングを一緒に管理する。

過度に介入しすぎると本人の「できること」が減ってしまうため、「見守る支援」と「手を貸す支援」のバランスがポイントです。

また、介護者自身が疲弊しないこともとても重要です。 地域の介護サービスや相談窓口をうまく活用し、無理のない範囲で協力体制をつくりましょう。

相談先や支援制度の活用

パーキンソン病患者さんが利用できる主な福祉制度一覧

「何から始めればいいのか分からない」と感じたときには、公的な相談先や支援制度を利用するのが賢明です。

市町村の福祉課や地域包括支援センターでは、パーキンソン病に関する介護や福祉の相談が可能です。

また、パーキンソン病は厚生労働省の「指定難病」に分類される進行性疾患であり、医療費や介護費用が高額となることがあります。

以下に、患者さんが利用できる主要な公的支援制度をまとめました。

| 制度名 | 対象・要件 | 主な支援内容 | 申請窓口・手続き先 |

|---|---|---|---|

| 1. 難病医療費助成制度 | ・指定難病(パーキンソン病)と診断され、 – ホーエン・ヤール重症度分類Ⅲ度以上かつ生活機能障害度Ⅱ度以上 – 上記未満でも月医療費総額33,330円超が年3回以上 | ・窓口自己負担上限額管理票の交付 ・上限額を超える医療費の助成 | 各市区町村の福祉保健センター/保健所 |

| 2. 身体障害者手帳 | ・肢体不自由に該当する程度の運動機能障害がある場合 | ・住民税・所得税等の減免 ・公共交通機関運賃割引 ・福祉サービス利用優先 ・障害基礎年金の請求権取得 | 各市区町村の障害福祉窓口 |

| 3. 障害年金 | ・初回受診日において65歳未満で発症 | ・障害等級に応じた年金給付 | 日本年金機構 |

| 4. 障害者総合支援法 | ・身体障害者手帳を持たない軽度~中等度の方も対象 ・要支援・要介護認定で介護保険の対象外の方 | ・自立支援医療(特定医療費助成) ・福祉用具購入・住宅改修費助成 ・地域生活支援事業(移動支援等) | 各市区町村の障害福祉課 |

| 5. 介護保険制度 | ・65歳以上の第一号被保険者 ・40~64歳でパーキンソン病等特定疾病による要支援・要介護認定を受けた方 | ・訪問介護・訪問看護・通所介護・福祉用具貸与 ・住宅改修費助成 ・特別養護老人ホーム等入所サービス | 各市区町村の介護保険課 |

| 6. 医療保険/後期高齢者医療 | ・全ての被用者保険加入者および75歳以上の後期高齢者 | ・診療・薬剤の窓口負担1~3割(所得に応じて) | 健康保険組合/市区町村役場(後期高齢者医療) |

| 7. 成年後見制度 | ・判断能力が不十分となった場合に、本人・家族等が申立て | ・財産管理・身上監護を後見人に委託 | 家庭裁判所 |

制度利用の流れ

- 主治医に相談

– 指定難病の診断書や意見書を依頼し、各種手帳や認定申請に必要な資料を準備します。 - 市区町村窓口で申請

– 福祉保健センター、介護保険課、障害福祉窓口など、各制度の担当部署に申請書類を提出します。 - 認定・審査

– 書類審査および訪問調査(介護認定など)を経て、支給決定が行われます。 - 支援開始

– 交付された手帳・受給者証を提示し、医療機関や福祉サービス事業所で支援を利用します。

※各制度の詳細条件や申請方法は自治体によって異なる場合があります。

最新情報や申請書式は、お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。

さらに、パーキンソン病に特化した患者会や家族会では、情報共有や精神的な支えが得られることもあります。

孤立せず、頼れる制度や人を上手に活用することが、安心した日常を支える大きな力になります。

よくある質問と不安へのQ&A

現時点では、残念ながらパーキンソン病を「完治」させる治療法は確立されていません。

しかし、これは絶望的な話ではありません。

近年の医療の進歩により、症状を効果的にコントロールできる薬剤や治療法が多数登場しています。

また、早期から治療を始めることで、病気の進行を遅らせ、長期間にわたって自立した生活を続けられる可能性が高まります。

病気と付き合っていくためには、「完治」にとらわれすぎず、「どうすれば今より快適に過ごせるか」に焦点を当てることが、前向きな日常を支える鍵になります。

さらに、「高額療養費制度」を利用することで、月ごとの自己負担額の上限が設定され、払い戻しを受けることも可能です。

また、身体障害者手帳を取得することで、医療費助成や交通費の割引、介護サービスの利用など多くの支援が受けられるようになります。

また、パーキンソン病は「指定難病」に該当し、重症度や医療費に応じて医療費助成が受けられます。認定されると、治療や薬、リハビリ費用の自己負担額に上限が設けられ、経済的負担が大幅に軽減されます。

経済的な不安を抱える前に、まずは主治医や医療ソーシャルワーカーに相談して、自分に合った支援制度を確認することをおすすめします。

まとめ|早期発見・治療でQOLを保つために

パーキンソン病は完治が難しいと言われていますが、適切な治療とサポートによって、日常生活の質を保ちながら過ごすことが十分に可能な病気です。

「年齢のせいかな」と様子を見ているうちに進行してしまう方も少なくありません。

手のふるえや歩きにくさ、動きの遅さが気になったら、一度専門医の診察を受けて、今の状態を確認しておきましょう。

えびな脳神経クリニックでは、当日MRI・CTを含めた検査と、その後の治療・リハビリまで一貫してサポートしています。

受診を迷っている方も、まずはお気軽にご相談ください。

院長からひと言

えびな脳神経クリニック

院長 岩田智則

関連ページ

えびな脳神経クリニックでは、パーキンソン病に対する治療とサポートを提供しています。

ご自身の健康を大切にすることは、日常生活の質を向上させる第一歩です。

どんな些細な症状でも、一人で抱え込まずに、私たちにお任せください。